骨折術後固定可以用電刺激嗎?

大家有過骨折後,打上石膏或夾板,無法負重或移動,只能坐在床上乾瞪眼的經驗嗎?

想活動一下手腳,卻又怕動作太大傷口裂開、復原更慢?

別擔心,除了休息與復健,你還可以透過「正確使用電刺激器」,幫助自己盡快脫離行動不便的困境!

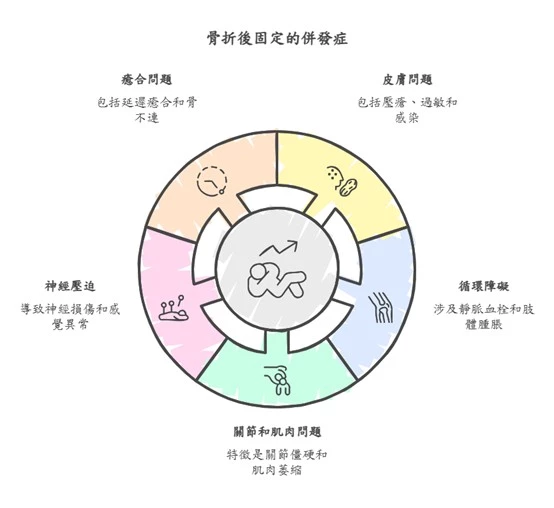

骨折固定雖然重要,卻可能帶來這些「併發症」

骨折術後進行石膏或夾板(splint)固定,雖能有效穩定骨頭位置、避免移位,卻也可能引發多種身體併發症。

這些風險常常在不知不覺中影響病患的恢復過程,因此了解並預防至關重要。

下圖為骨折後固定常見的五大併發症:

● 皮膚問題

固定區域長時間被包覆,容易產生壓力性刺激、過敏反應、甚至皮膚感染,

約 15–20% 的患者會出現皮膚不適,其中壓瘡發生率為 5–8%。

● 循環障礙

肢體長時間不活動,容易導致血液循環不良、靜脈回流受阻。特別是下肢固定者,發生深層靜脈血栓(DVT)的風險上升,發生率可達5–18%。

● 關節與肌肉問題

長期不動會使肌肉張力下降、關節活動受限,導致關節僵硬與肌肉萎縮,使後續復健困難加劇。高風險病患中,發生率甚至高達 25–40%。

● 神經壓迫

雖較為少見,若固定方式不當或姿勢持續錯誤,可能對神經造成壓迫,導致麻木、感覺異常或肌力下降,嚴重者甚至可能引發永久性神經損傷。

● 癒合問題

即使骨折處獲得良好支撐,仍可能出現延遲癒合(5–10%)或骨不連(1–5%)的情況,影響整體康復期程。

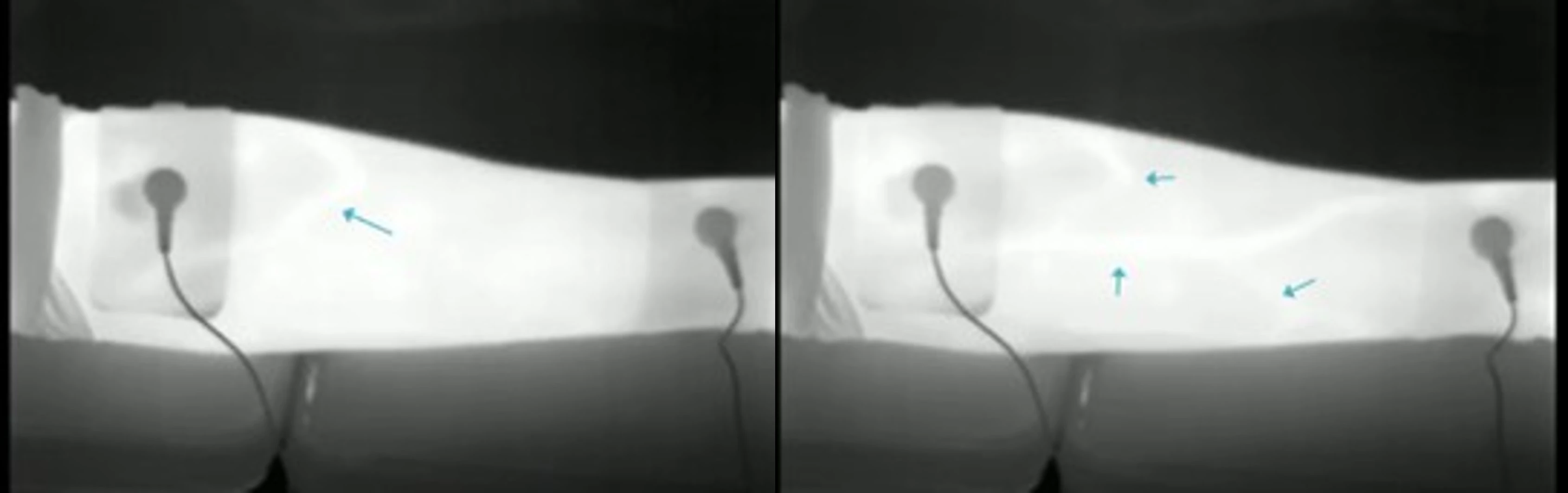

骨折後復原的電刺激應用

在骨折術後的康復過程中,電刺激治療是一項實用且有效的輔助方式。然而,應根據復原的不同階段,採取相對應的治療策略,才能達到最佳效果。

固定期的治療重點

在石膏或夾板固定期間,主要目標是促進局部血液循環、減輕腫脹與疼痛,同時協助骨骼、神經與軟組織的修復。此時應避免使用高強度、高頻率的電刺激(如雙向波訓練模式),以免造成肌肉牽拉、影響傷口癒合。較理想的方式是採用單向波、低頻率、低強度的電刺激,能有效促進循環、減輕腫脹,且不引發明顯肌肉抽動。例如康復特波電刺激器,即具備低強度單向波功能,在短短5分鐘內就能提升血液流動,使用時也不必直接貼於患處,只要讓傷處位於兩個電極片之間即可。

解除固定後的進階應用

在石膏或夾板拆除後,若出現肌肉萎縮情形,除了延續促進循環的治療外,也可進一步使用雙向波搭配低頻率的電刺激模式,將電極貼於欲訓練肌肉的起始點與止點,並逐步增加電流強度,進行肌肉收縮訓練。當肌肉能夠規律收縮,且不會引起疼痛時,即是最適合進行肌力訓練的階段。

在每次訓練後,也建議再使用單向波進行15分鐘的舒緩刺激,以幫助肌肉代謝乳酸、減輕疲勞並促進恢復。透過階段性、個別化的電刺激應用,可大幅提升骨折術後的康復效率與舒適度。

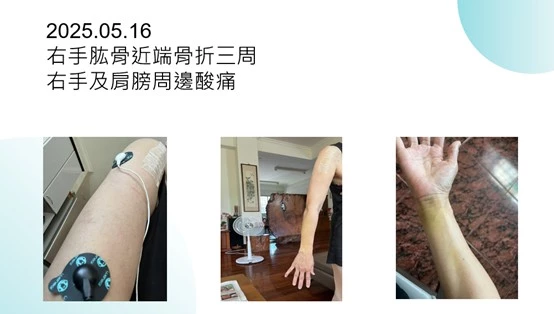

✨個案分析

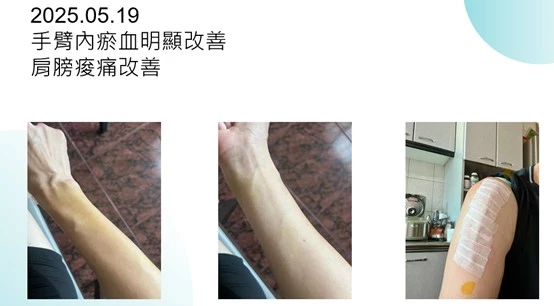

本案例為一位 40 歲女性,因近端肱骨骨折接受內固定手術。術後三週,她仍持續感到肩膀及前臂部位的痠痛不適,且瘀血情形尚未完全消退。

在遵照醫療團隊建議下,她開始使用單向波、低頻率、低強度的電刺激進行治療。僅經過三天,瘀血即有明顯改善。

持續使用七天後,術後部位的疼痛與肩膀不適感也顯著減輕。

本個案顯示,適當的電刺激治療能在骨折術後初期,有效協助舒緩疼痛與促進局部循環,加速軟組織修復過程。

透過本篇分享與實際個案的經驗,希望能讓大家對於骨折術後如何正確使用電刺激器建立更清楚的觀念。只要沒有特別的禁忌症,絕大多數的骨折患者都能安全地將電刺激治療納入居家復原的一部分。配合專業指導使用,不僅能有效改善疼痛、減輕腫脹與瘀血,更能提升整體復健效率,讓康復之路更加順利,事半功倍。